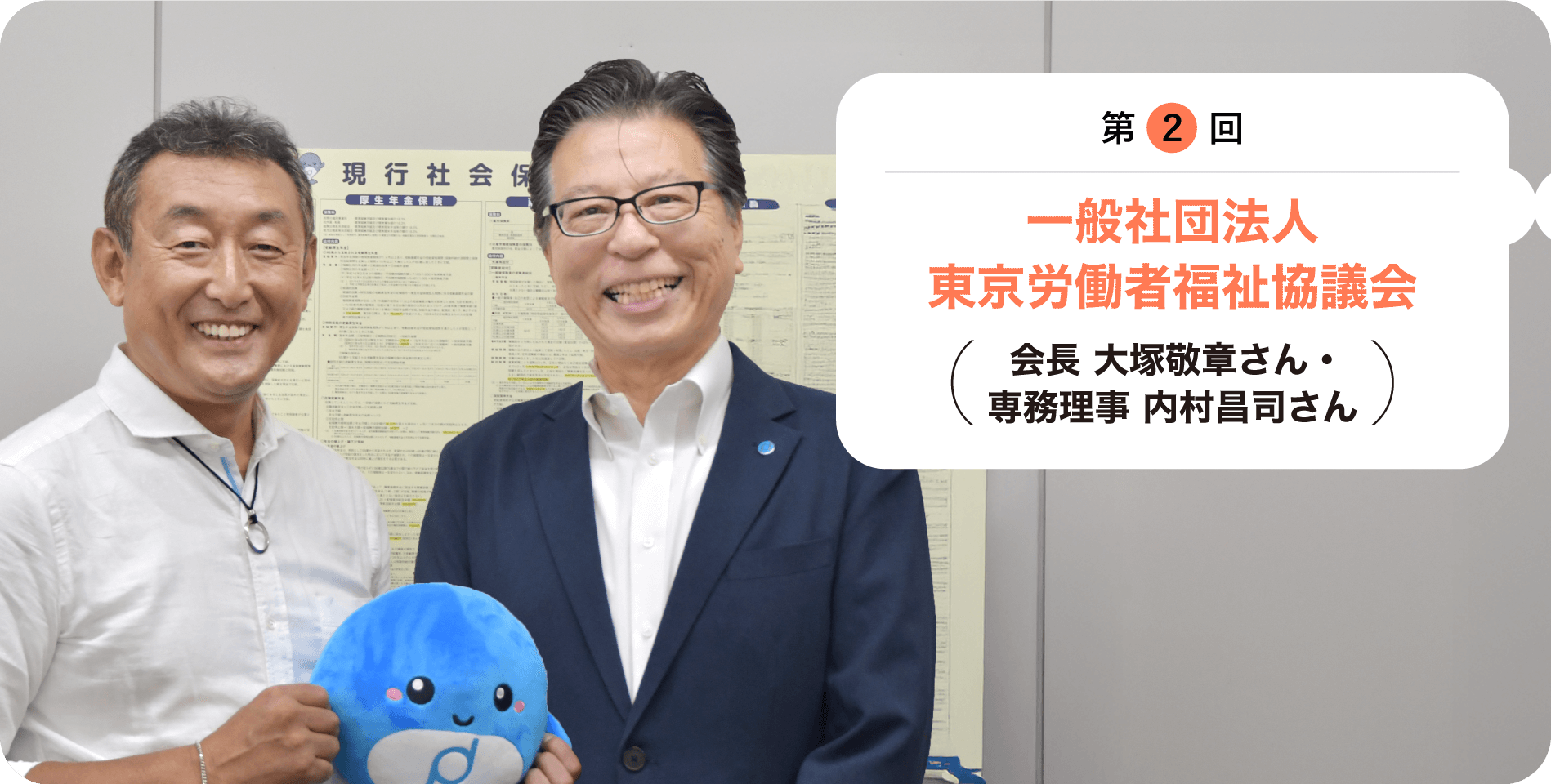

第2回

一般社団法人東京労働者福祉協議会

(会長 大塚敬章さん・専務理事 内村昌司さん)

- トップページ

- HOPE団体会員インタビュー

- 一般社団法人東京労働者福祉協議会

つながる合言葉は「福祉はひとつ」

HOPEの活動をバックアップ

東京労働者福祉協議会(以下、東京労福協)は、東京における勤労者の福祉活動を推進する組織であり、HOPEの活動に全面的に協力いただいている団体です。今回は、東京労福協の大塚敬章会長と内村昌司専務理事にお話しを伺いました。

聞き手:子ども・若者支援プラットフォーム(通称:HOPE) 専務理事 真島 明美

聞き手:子ども・若者支援プラットフォーム

(通称:HOPE)

専務理事 真島 明美

|

まずは「東京労福協」について教えてください。 |

|---|

|

大塚敬章さん(以下、大塚):東京労福協は、東京地域で働く仲間の福祉活動を推進する団体です。国民福祉の増進と社会福祉の確立、関係団体間の連絡調整や福祉全般の調査研究・提言を目的に立ち上げられました。「福祉」は幸せという意味を持っているため、全ての人が幸せに生活をするために、「福祉はひとつ」を合言葉に組織の枠を超えたさまざまな活動に取り組んでいます。主な加盟団体には、労金東京都本部、福祉基金協会、東京都生協連、連合東京、勤労者サービスセンター、こくみん共済coop東京推進本部などがあります。 |

|---|

労福協のシンボルマークは「人 」という漢字をデザイン化したものです。簡潔さと親しみやすさを重視しつつ、中の輪は人と人との「和」を表現しています。全国の各都道府県労福協で共通のシンボルマークです。

|

大塚さん、内村さんのプロフィールを教えてください。 |

|---|

|

大塚:私はもともと、東京電力労働組合で約27年間、専従役員として活動してきました。この間には、連合東京の役員も務め地域活動にも注力してきました。その後2017年から東京労福協の専務理事を経て、現在は会長を務めています。 |

|---|---|

|

内村昌司さん(以下、内村):私はJP労組の出身です。その後、連合東京に出向し連合東京の役員として活動してきました。そのため、HOPE立ち上げの議論や現在に至るまでの活動についてもよく知っています。一昨年からは東京労福協の専務理事を務めています。 |

|

東京労福協は、子どもの貧困や生活困窮者の課題をどのように受け止めていますか? |

|---|

|

大塚:世界的に格差が広がり続けています。今こそ貧困をなくし誰1人取り残さない包摂的で持続可能な社会を目指し、SDGsの目標を達成し「助け合い・支え合い」を社会に根付かせていくことが求められています。そのなかで、労働者福祉運動が役割を発揮しなければならないと考えています。 |

|---|---|

|

内村:今特に注力しているのは、高等教育費の無償化や軽減の運動です。大学や専門学校、短大への進学率が非常に高くなっているという状況がある一方で、進学のための奨学金が社会人になってから借金として負担になり結婚・出産に踏み切れない若者が多く、こうした状況を改善するための提言や制度づくりを息の長い運動としてやっていく必要があると思っています。 こうした運動に加えて、連合東京が中心となって立ち上げたHOPEを通じて、少しでも私たちが目指す社会が実現できるのではないかと考え、HOPEに参画しています。 |

|

HOPEの活動にはどのように関わっていますか?また、HOPEに関わるようになって感じたこと、印象に残っていることはありますか? |

|---|

|

大塚:私たちは主に寄付金を通じてのバックアップを続けてきました。 HOPEに参画したことで、貧困の家庭が非常に多いということを目の当たりにし、国や各行政はどこまで手を差し伸べているのかな? と思いました。また同時に、我々もプライバシーの問題があるなかでどこまで踏み込んでいいのかという線引きの難しさを感じました。ただ、私たちにできることは限られているとはいえ、今この時間も困っている子どもたちがいます。その子どもたちがHOPEの活動を通じて、少しでも不安を解消できればと思っています。 |

|---|---|

|

内村:子ども食堂も、かつてあった年越し派遣村も必要なもので存在してきたと思います。一方で、一時的な助けにはなるけれども、根本的な解決にはならないんですよね。たとえば、奨学金で進学して大学を卒業しても正社員として就職できない状況が続いているのは、社会の問題だと思うので我々もしっかりと取り組んでいかなければならないと思います。 |

|

HOPEも軌道に乗り始めました。だからこそ見えてきた課題もあると思います。 |

|---|

|

大塚:HOPEは10年計画だと思うのですが、現段階ではこの間に貧困問題が解決していくとは到底思えませんので、息の長い活動になっていくと考えています。当然ながら活動には費用がかかります。我々としては、関係諸団体や関係者に引き続き理解と協力、支援を求めていく必要があると思っています。また、加盟団体や友誼団体から子ども向けの映画や演劇のチケットを買うこともあるので、それをHOPEに提供し子どもたちを映画や演劇に招待できるといいなと考えています。 |

|---|

|

今後、HOPEの活動に期待すること、メッセージをお願いします。 |

|---|

|

大塚:HOPEの活動に関わった子どもたちが大人になったとき、今度は困っている子どもに手を差し伸べていくというような環境づくりができるといいなと思います。 |

|---|---|

|

内村:私は東京労福協の専務理事になって初めて知った東京労福協の福祉活動がたくさんあります。また、加盟団体も福祉に関するさまざまな運動に取り組んでいます。横のつながりを活かして、団体と団体が情報交換や連携するためのつなぎの役割も果たしていきたいと考えています。また、それらをHOPEの活動にもつなげていきたいと思います。 |

|

大塚:私が労働運動を始めた頃に比べると、賃金交渉も制度的な部分も成熟してきていると思います。今、労働運動に関わっている人たちには自分たちの組織だけでなく外に目を向けた活動にも取り組んでほしいと思います。その一つが福祉運動です。福祉運動を通して、生活困窮している方、特に苦しんでいる子どもたちがいるという現実をまずは受け止め、自分たちにできることから外に向けた活動を始めてほしいです。また、労働組合が外部の活動に関与することは、組合員が支え合い・助け合いの一歩を踏み出す大きなきっかけにもなると思います。 |

左から柳瀬(HOPE取材担当)、内村専務理事、大塚会長、真島(HOPE取材担当)